Intervista di Angelo Maugeri

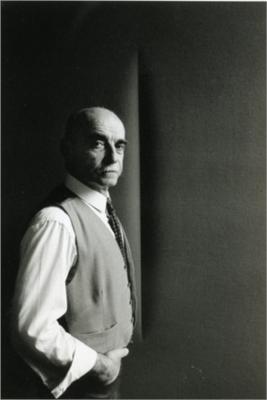

Quando inizio queste conversazioni con Mario Radice è l’ultimo scorcio dell’estate del 1984. Ci si incontra a Como, nella sua casa di via Francesco Crispi: una villetta a tre piani, oltre al pianterreno, fatta costruire una sessantina d’anni fa dal padre dell’artista. Vi si accede attraverso un cancelletto di ferro che dalla strada immette in un piccolo giardino ricco di piante e fiori. I nostri incontri avvengono di sera, sul tardi, dalle ventuno in poi, e in genere si protrarranno fino alla mezzanotte, talvolta anche oltre. Le nostre conversazioni hanno luogo quasi sempre al pianterreno, nel soggiorno che si trova a destra, subito dopo il salotto d’ingresso colmo di piante d’appartamento verdi e curatissime. Quand’è il caso di verificare un particolare, o di osservare un’opera, o di esaminare qualche aspetto tecnico del suo lavoro, ci spostiamo nello studio al primo piano, un locale ampio e illuminato a giorno, pieno di libri, riviste, disegni, documenti, fogli, tele, colori, matite, pastelli, pennelli.

È sempre presente, discretissima ma attenta, e pronta a intervenire per precisare una data, ricordare un nome, chiarire un dubbio, la signora Rosetta Martini, da lunghi anni sposa amorevolissima e vigile dell’artista. 87 anni lui, 86 lei. Un udito finissimo in lei, una tarda ipoacusia in lui ora corretta da un apparecchio acustico che ci costringe a parlare a voce alta e chiara. Una volta avviata la conversazione, che ho cura di registrare con un registratore magnetico a cassette, si stabilisce una precisa corrente di simpatia comunicativa. Il primo incontro è del 12 settembre 1984, l’ultimo è del 30 giugno 1985. Rivedrò Radice ancora dopo, per sottoporgli il testo definitivo delle nostre conversazioni, alle quali egli apporterà talvolta qualche correzione e qualche aggiunta.

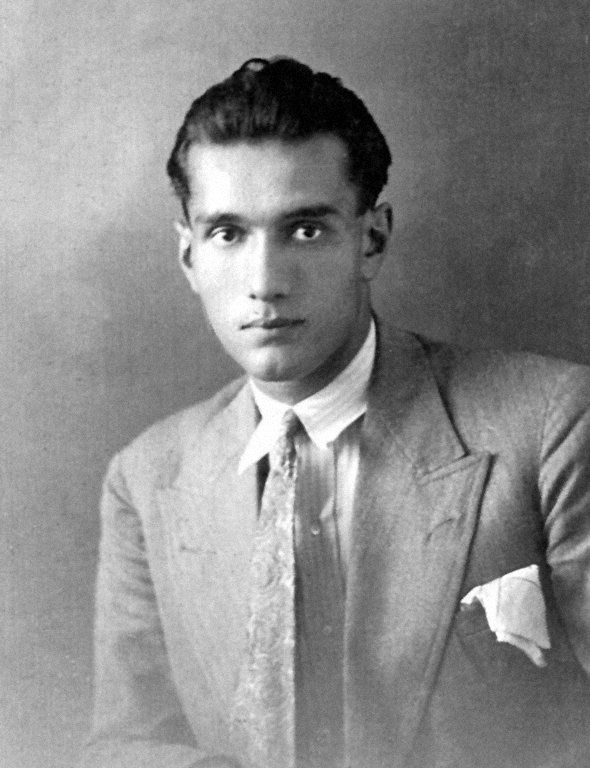

Per cominciare dico a Mario Radice che da queste conversazioni vorrei far emergere la sua figura di artista nella sua dimensione più umana, intima. Intendo far apparire il suo mondo di oggi e quello di ieri, la sua famiglia d’origine e quella che lui si è poi formata, i suoi ambienti di vita, la sua città, i luoghi che ha visitato, gli amici e i compagni, insomma l’aspetto privato di un’esistenza interamente dedicata all’arte, e certo ricca di ideali e propositi, di giudizi e osservazioni, di gioie e dispiaceri, e interessi, e gusti, e umori personali. Un profilo biografico e un ritratto psicologico oltre che artistico, dunque, e il desiderio di attribuire allo svolgimento temporale della sua arte il compito di animare anche il suo paesaggio umano. Perciò gli chiedo se vuole iniziare ricordando la sua infanzia e la famiglia d’origine, partendo magari dai primi anni di vita e precisando la sua data di nascita, dato che ho notato qualche discordanza sull’anno effettivo della sua venuta al mondo così come appare da cataloghi, riviste e pubblicazioni che lo riguardano.

1898 o 1900?

Sono nato il 1° di agosto del 1898.

Quasi sempre, invece, appare scritto 1900. Come mai questo errore?

Esiste questo errore da sessant’anni. Sono andato sotto le armi con la classe 1900 a causa di una serie di rinvii precedenti. Ho sempre considerato miei coetanei tutti quelli del 1900. C’è però un altro motivo occasionale, ed è questo: una mostra alla quale volevo partecipare aveva fissato il limite d’età a venticinque anni; io ne avevo venti sette, e così mi sono accorciato la vita di due anni.

È lei stesso dunque il responsabile di questo equivoco cronologico?

Sì, ed è capitata la medesima storia a un mucchio di artisti.

A chi?

A Casorati, per esempio. Casorati dichiarava cinque o sei anni in meno di quelli che aveva veramente. Io ero molto amico di Casorati. Ci davamo del tu, benché lui fosse maggiore di me di almeno dieci anni.

Vi toglievate gli anni per poter partecipare alle mostre.

Tutti quanti per motivi analoghi.

Lei è nato a Como. Come era la Como della sua infanzia?

Era senza pericoli. Si poteva camminare per strada. I bambini potevano uscire di casa e attraversare la strada tranquillamente. Certo la città è irriconoscibile oggi nei confronti di allora. Non si può più andare a piedi. Le strade di tutte le città del mondo oggi non sono fatte per poterci andare a piedi, ma sono percorse da automobili che vanno a sessanta chilometri all’ora come minimo. Pensi che due miei colleghi, due artisti di prim’ordine, sono morti in seguito a incidenti automobilistici. Uno era Baldassarre Longoni: è morto quasi istantaneamente sotto un’auto. L’altro era Betto Lotti: è morto pochi anni fa. Era finito sotto un’automobile, ha sofferto per due anni e poi è morto. D’altra parte, una volta c’era più onestà in tutti. C’era meno odio. C’era più ingenuità, che forse è più un male che un bene.

Dove abitava allora la sua famiglia?

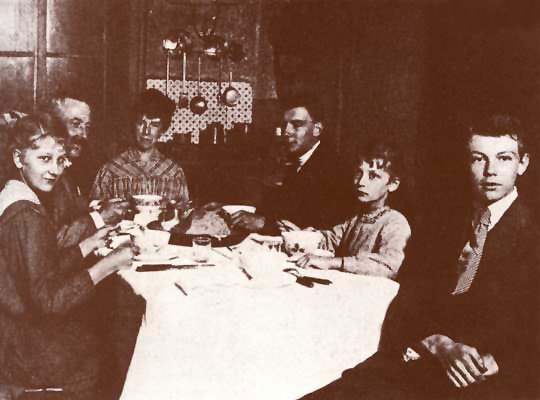

In via Adamo Del Pero quand’ero bambino; e poi in via Serafino Balestra: mio padre vi aveva traslocato che io avevo due o tre anni. La mia famiglia era composta dai genitori e da mio fratello maggiore, Pietro. Poi sono nate due sorelle, Felicita detta Licia e Rita. Eravamo quattro figli in tutto. Mio fratello era maggiore di me di un anno e mezzo, le sorelle erano minori di me: una di quattro anni, l’altra di sette.

E i genitori, come si chiamavano?

Mio padre si chiamava Carlo, e mia madre Elvira Vitali.

Erano entrambi di Como?

Entrambi di Como, sì, ma non solo: erano primi cugini e per sposarsi hanno avuto il permesso del vescovo.

Lei conserva i loro ritratti, le loro fotografie? – Certo. – Del fratello e delle sorelle poi che ne è stato?

Pietro è morto a trent’anni, nel ’27, tra le mie braccia. Era un grande invalido di guerra. Aveva contratto la tisi durante la prima guerra mondiale. Delle mie sorelle, Licia è vissuta, vedova, a Rovereto, dove è poi morta, già coniugata Scanagatta; Rita, anche lei vedova, già coniugata Lorusso, vive qui a Como, in questa stessa casa, agli ultimi due piani.

Il papà e la mamma come si comportavano con voi figli? Erano severi, affettuosi?

Non so come qualificare i miei genitori: erano normali nel senso che erano di buona famiglia e non pensavano che al bene dei figli, insomma. Non c’era niente di straordinario in loro. Mia madre era casalinga, mio padre era impiegato presso la Banca Popolare di Como, nella quale è rimasto quarantacinque anni. Gli ultimi quindici anni della sua vita li passò da direttore generale della medesima Banca. Aveva cominciato come cassiere, poi è diventato capoufficio, poi vicedirettore, infine direttore.

Una bella carriera.

Sì, è stato lì tutta la vita. La Banca Popolare di Como dodici anni dopo la morte del mio papà è stata assorbita dalla Banca Popolare di Novara.

Quando è morto il suo papà?

Era del 1870, è morto a ottantuno anni nel ’51.

E la mamma?

Era coetanea del papà, è scomparsa quattro anni prima, nel ’47.

Ricorda qualche particolare per Lei significativo di quegli anni?

Sì, ricordo che quando io avevo sei o sette anni, mio padre guadagnava mille lire all’anno.

Era un buono stipendio?

Oggi sarebbe l’equivalente di circa diciotto milioni all’anno. Erano circa novanta lire al mese. Mia madre doveva fare un’economia di carattere eccezionale per allevare quattro figli.

Quindi una vita abbastanza contenuta.

Sì, non era una vita povera, ma certamente modesta. Però le famiglie cosiddette borghesi in quel tempo non avevano pretese. Il mondo è cambiato completamente e non è neanche paragonabile a quello di allora.

Lei cosa pensa del mondo di oggi rispetto a quello di allora?

Il mondo di oggi è tutto postbellico. Io non ho visto altro che guerre. E non si fa che parlare ancora di guerra. È quello il guaio, specie ora. Siamo tutti quanti un po’ ossessionati dall’idea della guerra nucleare.

Allora, invece, quest’idea del mondo come “mondo perennemente post-bellico”, Lei non l’avvertiva?

No, affatto.

Non l’avvertiva perché era ragazzo e non si poneva il problema?

Allora non c’erano guerre mondiali, erano guerre locali, si parlava della guerra d’Eritrea, poi di quella russo-giapponese e dello sbarco giapponese in Russia, della sconfitta russa in quella guerra e del progresso che aveva fatto il Giappone in quel tempo.

Tutto questo, quando Lei era bambino.

Sì, certamente.

E che idea si faceva del mondo, allora?

Nessuna idea. Ero molto ingenuo. Sono cresciuto lentamente. Non ero affatto precoce. A dieci anni pensavo come adesso un bambino di sei.

Ma immagino che allora tutti i bambini rispetto a quelli di oggi.

Voglio dire che io mi sono sviluppato sempre con qualche anno di ritardo rispetto ai coetanei.

Da che cosa lo avvertiva?

I miei compagni facevano cose che io ancora non avevo fatto. Solo nel disegno io ero più avanti. Prima dei dieci anni già disegnavo, come tutti i bambini, delle cose ridicole; però disegnavo meglio di tanti miei coetanei compagni di scuola. I miei genitori osservavano questi disegni ma non mi hanno mai incoraggiato, anche se per il resto mi seguivano con molta attenzione.

Come Le è venuta questa passione per il disegno?

Ho cominciato a disegnare non so perché. Fin da bambino. Non ricordo bene l’età. Forse a quattro o cinque anni.

Lei pensa che l’ambiente abbia un’importanza notevole per la formazione di un artista?

Non solo di un artista, ma di chiunque svolga qualsiasi professione. Un medico che cresca in una famiglia di medici, è più avvantaggiato di altri, e così via. Pensi ai figli dell’arte. Ce ne sono tanti. Pensi a un fenomeno come Raffaello, che era figlio di Giovanni Santi, un pittore bravo, bravissimo, la cui fama è stata offuscata solo dal fatto di avere un figlio come Raffaello. Ma io ho visto dei quadri di Giovanni Santi e Le posso dire che sono molto belli. Ho visto questi quadri uno a Milano, uno a Urbino e un altro a Fano, sono dei quadri del Quattrocento che si confondono con quelli di Paolo Uccello addirittura. Io mi raffiguro quale doveva essere la vita del piccolo Raffaello. Viveva in una famiglia povera. Quando comincia a fare qualcosa ogni bambino non fa altro che imitare la madre e il padre. Allora non c’erano le case di dieci locali; una casa normale era magari di tre locali grandi così, e lì dormivano, mangiavano, lavoravano. Il bambino vedeva tutto, vedeva il padre che dipingeva, per lui questa era la cosa più naturale del mondo, oltre al mangiare, al bere e al dormire. Una mia pronipote di quattro anni viene qui ogni tanto con le sue matite colorate: “Faccio come il nonno” dice. Quando viene a trovarmi vuol vedere i miei disegni, come li faccio, e mi porta i suoi da vedere.

Magari diventerà una gran pittrice.

È una cosa naturalissima.

Lei però nella sua famiglia non ha avuto dei pittori.

Avevo due zii che dipingevano abbastanza bene: uno era Lucio Vitali, il fratello di mia madre, che si occupava anche di fotografia; l’altro era un loro fratellastro, e si chiamava Antonio Casartelli: aveva un altro cognome perché mia nonna, rimasta vedova, si era sposata ancora. io da ragazzo non pensavo ad altro che a disegnare. I miei libri di testo erano tutti disegnati ai margini. Erano ritratti somigliantissimi dei compagni e degli insegnanti. Non erano caricature: non ne ho mai fatte perché le detesto, sono deformazioni quasi sempre maligne. Disegnavo volti ma anche fiori. Ho cominciato alle elementari. Poi naturalmente prendevo scapaccioni dalla mia mamma perché rovinavo tutti i libri.

E le giornate come le trascorreva?

Ero sempre un po’ bambino, ero inclinato alla solitudine.

Giocava poco?

Sì, poco. La mattina e il pomeriggio, a scuola. Andavo alla Scuola poco lontana di via Perti, che c’è ancora, tale e quale. Le vacanze invece le passavo a Carbonate, un piccolo paese in provincia di Como, insieme con i nonni paterni. Il nonno, Pietro, ospitava me e mio fratello per un mese e mezzo all’anno – allora c’erano tre mesi di vacanza -; l’altro mese e mezzo ospitava le mie due sorelle. Qualche volta si rimaneva a Carbonate un po’ di più, qualche volta un po’ di meno. E poi ci andavamo anche una settimana a Pasqua e una a Natale, tutti gli anni.

Com’era Carbonate?

Era un paese di cinquecento abitanti. Li conoscevo tutti, naturalmente. Mio nonno era vicesindaco, e il proprietario di tutto il paese era sindaco. Questo era milanese, ufficiale di cavalleria da giovane; poi aveva abbandonato la carriera militare e probabilmente era ricco, come tutti gli ufficiali di cavalleria di quel tempo aveva investito gran parte del suo capitale in un’impresa di tram a cavalli. Lui, di cavalli, era pratico, naturalmente. E ha guadagnato un mucchio di soldi. Quando si è ritirato dall’azienda tranviaria, ha acquistato praticamente tutte le terre di Carbonate, tutto il paese, escluse due o tre casette con due o tre famiglie con il loro terreno. Tutto il paese di Carbonate era di sua proprietà: più di mille ettari di terreno, un patrimonio che oggi si aggirerebbe intorno ad alcuni miliardi di lire. Mio nonno era il fattore di questo ricco possidente; ma è morto povero: mia nonna non aveva i soldi per il funerale e ha dovuto chiederli al mio papà. Mio padre ha dovuto pagare il funerale di suo padre perché il nonno non aveva lasciato neanche un soldo d’eredità, cosa piuttosto rara per un fattore di un patrimonio simile. Questo l’ho detto perché io mi vanto di questa onestà, della quale mio padre non ha mai parlato – però tutto era sottinteso.

Lei ha una visione cristiana della vita e dell’aldilà?

Certo: dovrei forse avere una visione pagana come duemila anni fa? Mi pare impossibile che con la morte finisca tutto. La vita è così complicata! Se uno muore e poi sparisce tutto, allora siamo pari agli insetti. Invece noi sappiamo fare mille cose che gli insetti non faranno mai.

Lei non ha mai avuto dubbi sulla sua fede, magari in gioventù?

Non ho mai avuto nessun dubbio. Quand’ero giovane, però, a giudicare da quello che sono adesso, non capivo nulla della vita, non pensavo né all’immortalità, né allo spirito, tantomeno alla religione.

Non si poneva il problema?

No, niente. Ho pensato a queste cose quando sono venuti i dispiaceri grossi della vita. Prima mi è morto il fratello; vent’anni dopo è morta anche mia madre, davanti a me, salutandomi, ed ero io solo lì, davanti al letto di morte. Mio padre dormiva in quel momento, perché l’aveva vegliata tutta notte. Era stanco, io gli avevo detto: “Dormi un po'”. Si era addormentato subito, tutto vestito. Dopo un paio d’ore la mia mamma è morta. Allora l’ho svegliato, cosa dovevo fare?

È stato il dolore a porLa di fronte a questo problema.

L’esser posto di fronte alla morte. E poi tanti altri dispiaceri che ho avuto. Rischi, anche. Allora ho cominciato a capire; ma il mio risveglio religioso è venuto tardi. Quando ero ragazzo, sì, anche allora ero religioso, verso i quindici, diciotto anni. Le dicevo dei miei soggiorni estivi a Carbonate, presso i nonni paterni. Mio nonno era ben visto da tutti, perché quando un contadino non poteva pagare l’affitto oppure restava indietro per qualche debito. Ecco, il padrone veniva a Carbonate quattro, cinque volte l’anno e si fermava due giorni, guardava i conti, si accorgeva dei crediti e diceva a mio nonno: “Perché non l’ha mandato via, questo?”, e mio nonno rispondeva: “Perché pagherà”. “Come pagherà? È indietro di tre anni!” “Ci penserò io.” Il padrone si fidava. Poi capitava l’anno buono per i bachi da seta e i contadini pagavano tutti i debiti arretrati. Tutti gli portavano gran rispetto. Mio nonno lo chiamavano “sciür Peder”, perché tutti parlavano in dialetto. “Sciür Carlo” era mio padre. Io ero “el Mario”. Perché Le dico questo? I contadini erano tutti analfabeti. Ma sapientissimi. Per quale motivo? Perché sapevano il Vangelo. Ho fatto un calcolo. Uno andava a messa tutte le domeniche, tutte le feste, mettiamo cinquanta feste all’anno; arrivava a cinquant’anni che aveva sentito duemila e cinquecento prediche. E il curato cosa predicava? Predicava, forse, “Dovete rubare, dovete ammazzare?”, predicava il contrario, predicava il far bene. È per questo che i contadini erano molto più sapienti di adesso. E conoscevano tutti i personaggi del Vangelo. “Non fare come questo. Sembri quello.”, e nominavano i personaggi del Vangelo, tanto gli uomini che le donne, perché andavano tutti a messa. Quando uno non ci andava: “Dove ta se’ staa, ta se’ staa in Francia?”, cioè qualcuno emigrava in Francia e quando tornava, per fare “il di più”, non andava a messa per cinque o sei anni, poi quando si sposava, tornava ad andarci. Ecco perché la gente si domandava: “Ma perché non viene a messa quello lì?”, e la risposta era: “Perché l’è staa in Francia”.

Ma cosa era andato a fare in Francia?

Era andato a Strasburgo, per lo più, a fare il contadino, il muratore. Tornava con le idee cambiate.

Torniamo al discorso sulla sua religiosità, ricuperata verso i quarant’anni.

Voglio ricordare com’è avvenuto di fatto questo mio ritorno alla religione. Una domenica mattina incontro il mio amico Terragni, l’architetto Giuseppe Terragni. “Dove vai così di corsa?” faccio io. E lui: “A messa”. Parlava così, quasi a monosillabi. Poi aggiunge: “Be’, che fai, vieni anche tu?” E io ci sono andato. Così ho ripreso i miei contatti con il Padreterno. Terragni era un cattolico praticante. Da allora, si andava sempre insieme a messa nella basilica del Crocifisso in viale Varese.

Lei ravvisa nelle sue opere un certo riflesso di questa ricuperata religiosità?

Non ho mai pensato a una cosa simile, perché non sono mai stato ateo, quindi un conto è ritornare a essere praticante più o meno regolarmente e un conto è essere ateo.

Ma Lei non trova nella sua opera qualche nota di misticismo, di interiorità religiosa, qualcosa del senso religioso che Lei sente nella natura, nell’universo?

Non lo so, io non so dirlo. Spero di sì.

Lei, dal punto di vista della pittura figurativa, ha trattato prevalentemente soggetti religiosi, no?

Sì.

Come lo spiega?

Perché il tema religioso è in testa a tutti gli altri. L’uomo è per sua natura religioso. Supponiamo che nel nostro mondo ci siano una cinquantina di religioni, tanto per dire un numero qualunque: possibile che siano tutte false? Probabilmente sono tutte incrinate perché nessun uomo è perfetto, ed è facile sbagliare. Tutti quanti siamo pieni di errori. Ma tutte queste religioni sono alla portata di ciascuno, secondo il luogo dove è nato e cresciuto. Sì, ci sono gli atei; ma secondo me anche l’ateismo è una forma di religione. Ora voglio dire: la religione, qualunque essa sia, chi è che la insegna a ciascuno di noi? Tizio? Caio? Uno straniero mai visto? No, la insegna la mamma.

Quindi Lei attribuisce un compito molto importante alla mamma nell’educazione dei figli?

Altro che! La mamma insegna tutte le cose più importanti del mondo, le cose più elementari e fondamentali, quelle che non si imparano a scuola. Le cose più importanti si imparano dalla mamma. Anche dal papà. Ma soprattutto dalla mamma.

Lei poco fa diceva che i contadini, tante volte, saldavano i debiti arretrati quando veniva l’annata buona per i bachi da seta.

Sì, perché l’allevamento del baco da seta è un rischio, sempre. I bachi nascono in maggio e finiscono in giugno quando hanno fatto il bozzolo e vi si sono rinchiusi. Allora per ogni contadino andava bene se aveva foglie di gelso a sufficienza. Se non aveva abbastanza gelso, doveva comprarlo altrove, e allora era un disastro perché veniva a costare il triplo. Il contadino doveva comprarlo e pagarlo subito. Poi la cura del baco richiedeva una temperatura costante tra i quindici, sedici gradi centigradi, non doveva andare mai sotto i quattordici e non superare i diciotto. Il baco, che era la specialità di quella zona – al confine con la provincia che attualmente appartiene a Varese -, è delicatissimo e risente delle variazioni di temperatura. Se per esempio il contadino si dimenticava di chiudere le finestre, o di aprirle, quando andava a guardare i bachi, metà erano morti. E siccome non poteva ormai ricominciare daccapo, metà del raccolto se ne andava. Ed era un disastro perché vi lavoravano per quaranta giorni tutti quanti, a raccogliere le foglie di gelso e a portarle lì, a pulire continuamente perché i bachi se non sono puliti non fanno la seta. La temperatura andava tenuta con le stufe sempre accese, e allora ci doveva essere in ogni locale il termometro. Per quaranta giorni si trattava di un rigore quasi militare, e lavorava tutta la famiglia, dai vecchi di cento anni ai bambini di sette, otto. Quando andava bene, andava bene per tutti; male, male per tutti. A quei tempi, quel periodo di maggio e giugno era terribile, io me lo ricorderò sempre.

È stata molto importante per Lei l’esperienza delle vacanze a Carbonate.

Quando ripartivo per Como perché si riaprivano le scuole, mio nonno mi dava uno scudo d’argento da cinque lire – pari a circa novantamila lire di oggi, non meno, forse più – e mi diceva: “Rispetta i superiür”, e poi mi voltava le spalle e se ne andava. Era un uomo di pochissime parole. Il mondo vive su questo rispetto verso i superiori, a pensarci adesso. Ma allora non capivo niente e mi domandavo: “Chissà perché mi dice queste parole?”. Lui è morto a ottant’anni, io l’ho sempre rispettato. Al funerale era presente tutto il paese.

E la nonna?

Era come il nonno.

Questi i nonni paterni. E i nonni materni?

Il nonno materno è morto a cinquant’anni, io non ero ancora nato. La nonna materna era sorella della nonna paterna (Le ho detto che i miei genitori erano cugini primi): l’ho conosciuta ed era molto sensibile. Ha cominciato a studiare inglese sui sessant’anni. Io mi stupivo: “Come, perché?” “Magari, appena posso, vado in Inghilterra, è meglio saper l’inglese.” Studiava l’inglese con serietà.

Ammirevole veramente.

Vuol dire che aveva la mania di studiare, come mio fratello e me. Anch’io ho sempre studiato, ma solo quello che mi ha interessato. Se non ci fosse stata la mia mamma a sorvegliarmi, sarei stato fresco a scuola. La mia mamma era intelligentissima e per sua fortuna aveva una memoria di ferro. Mio fratello aveva l’abitudine di studiare ad alta voce, la mia mamma lo sentiva e dopo un mese o due gli faceva delle domande su quello che aveva studiato, ed io restavo esterrefatto. Poi anche le mie due sorelle hanno cominciato a imitare il fratello e studiavano ad alta voce, così la mia mamma provava le lezioni a tutti senza aver mai avuto un libro in mano, magari mentre faceva da mangiare.

La sua mamma aveva fatto degli studi superiori?

No, aveva fatto solo qualche anno delle scuole magistrali, poi aveva interrotto.

Lei ricorda qualche suo insegnante in particolare?

Non ricordo più nessuno. Ricordo solo che nel disegno geometrico prendevo zero, mentre prendevo nove e dieci nel disegno della copia dal vero. A un certo momento la pittura mi è diventata una specie di fissazione. Adesso è diventata un’abitudine; allora era una fissazione, perché bisognava anche lottare contro tanti ostacoli. Ma dipingevo tutto con naturalezza, facevo teste, qualunque cosa, copiavo. Mi immergevo totalmente nel mio lavoro e non mi accorgevo di quanto mi succedeva intorno. Per esempio quand’era l’ora di mangiare, bisognava che venissero a prendermi per portarmi a tavola.

Dopo le elementari che scuole ha fatto?

Tre anni di scuole tecniche – così si chiamavano – e poi l’Istituto Tecnico Commerciale “Caio Plinio Secondo”. Mi sono diplomato, poi mi sono iscritto all’Università di Milano in veterinaria. Ho frequentato saltuariamente per due anni questa facoltà, ma poi non son potuto andare più avanti.

Perché?

Come Le ho detto, mio fratello era un grande invalido di guerra. Eravamo nel ’22. Io frequentavo pochissimo o niente del tutto, però insomma mi interessavo di veterinaria perché amavo gli animali. Il mio papà non ha potuto aiutarmi economicamente perché doveva far curare mio fratello, che allora era affidato al massimo tisiologo del mondo. Mio fratello era al fronte durante la prima guerra mondiale, ha avuto quattro volte la polmonite, la pleurite, malattie dei polmoni insomma, ed era in prima linea, era alpino sulle Tofane, a circa tremila metri sul livello del mare. Era sottotenente; ma allora quelli come lui li chiamavano aspiranti cadaveri, perché comandavano un plotone della prima linea. All’ospedale da campo migliorava, e subito dopo tornava in prima linea. Questo è successo tre, quattro volte. Poi è andato in un ospedale più arretrato. Sei mesi di questa tragedia, finché hanno dato a mio fratello sei mesi di licenza per convalescenza. Allora il mio papà lo ha fatto visitare, e il medico ha detto: “Qui non è questione di polmonite o di pleurite, questa è fior di tisi”. Trascurando le malattie ai polmoni, allora quasi tutti diventavano tisici. A quel tempo questa malattia era invincibile, mentre oggi non fa più paura. Fatto sta che mio padre, parlando con qualche medico, ha saputo che l’unico in Italia che poteva curare il figlio era il professar Forlanini, l’inventore del pneumotorace. E Forlanini ha detto: “Un polmone è perduto, ma l’altro è soltanto intaccato. Se salvo questo polmone, può campare fino alla tarda età”. Insomma mio fratello ha girato per tre, quattro anni sanatori a pagamento, sempre in cura da Forlanini. Naturalmente anche Forlanini costava, e mio padre ha dovuto consumare tutti i suoi depositi, perché nella Banca Popolare di Como – dove appunto lui ha lavorato tutta la vita – la pensione consisteva in un versamento obbligatorio ma anche volontario, cioè uno poteva aumentare quello che versava alla banca, e quando si ritirava, riceveva un capitale, non una pensione distribuita nel tempo. Dunque mio padre spese per mio fratello il capitale pensionistico. Inizialmente con tutte quelle cure mio fratello era guarito completamente. Forlanini gli aveva detto: “Adesso basta con le cure, Lei però non deve fare strapazzi e non deve ammalarsi né di bronchiti né di polmoniti, stia attento a quello che fa; basta, può campare anche cento anni, le ferite sono cicatrizzate”. Mio fratello durante quel periodo aveva studiato e si stava laureando in scienze agrarie, gli mancava solo qualche esame per finire. Improvvisamente prese un’influenza che è diventata bronchite, poi polmonite, poi pleurite e poi tubercolosi ancora. È quello che capitava al novantacinque per cento dei guariti dalla tisi, perché stavano così bene che non ci pensavano più, e si trascuravano. Invece bisognava vivere non come un giovane di trent’anni, ma come un anziano di sessanta che cerca di curarsi ogni più piccolo raffreddore, e magari si riguarda più che può, soprattutto quando fa freddo o ci sono sbalzi di temperatura. Insomma, se fosse stato più attento. Il risultato è stato che abbiamo perso il fratello, e mio padre non ha potuto più aiutare né me, né le mie sorelle. Io ho dovuto interrompere gli studi.

In ogni modo Lei aveva avuto la possibilità di andare a scuola di pittura e scultura?

Sì, mio padre mi ha mandato a prender lezioni dal miglior pittore di Como di allora, si chiamava Achille Zambelli. Poi anche da uno scultore, Pietro Clerici.

Il suo papà si convinse subito?

Mandava le sorelle a lezione di pianoforte e mandava me a lezione di pittura.

Come era Zambelli?

Veniva da Brera, era giovane, entusiasta insomma. Era un pittore bravo. Poverissimo, guadagnava molto poco; era onesto. C’è ancora qualche suo quadro in giro, presso qualche collezionista di Como.

E Clerici?

Anche Clerici ha fatto delle belle statue. Io poi andavo anche alle scuole serali d’arte, due o tre volte la settimana, e a una scuola domenicale tutta la mattina dalle otto alle dodici. E questo dai quindici ai diciannove anni. Ho frequentato i corsi serali di pittura e scultura, sempre con Zambelli e Clerici, presso l’Istituto “Pro Cultura Popolare”, e la domenica mattina, invece, i corsi di un’associazione fra imbianchini e decoratori.

L’Istituto “Pro Cultura Popolare” dove si trovava?

È l’Istituto “G. Carducci” di via Cavallotti. Questo Istituto, lo aveva fondato l’ingegner Enrico Musa. Enrico Musa è stato uno dei personaggi più importanti di Como, proprio perché ha fondato l’Istituto “Carducci”, che è un istituto di scuole serali in cui si insegnano quasi tutte le discipline; oggi vi si fanno soprattutto corsi di lingue, e non si fa pagare quasi niente agli allievi. L’ingegner Musa ha progettato e fatto costruire esclusivamente a sue spese lo stabile. La mia ammirazione per lui è questa: ha sacrificato probabilmente i due terzi del suo patrimonio per realizzare quest’opera, che è forse unica in tutta Italia. Lui era di famiglia ricca, era un setaiolo; ma per far questo Istituto ha dato fondo praticamente a tutte le sue risorse. I suoi colleghi industriali, qui a Como, lo ritenevano un matto. Un giorno – molti anni dopo, naturalmente – mia moglie è andata da lui per comprare un taglio di seta. L’ingegner Musa mi conosceva perché io ero amico e quasi coetaneo di uno dei suoi figli, Mario, insieme al quale ero andato sotto le armi nella prima guerra; però non conosceva ancora mia moglie, non l’aveva mai vista. Quando le ha domandato chi fosse, lei gli ha detto: “Sono la moglie di Mario Radice”. “Mario Radice, il pittore?” “Si” risponde lei. “Bene,” le ha detto lui in dialetto “che la se regorda che a Com mì e il so’ marì sem semper pasà per matt!” E mia moglie, questa frase, non se l’è più dimenticata. È stato l’unico industriale qui a Como a fare una scuola per operai, per povera gente. È importante. Anche un famoso industriale, grande dieci volte più di Enrico Musa, che si chiamava Francesco Somaini, ed era il nonno dello scultore Somaini, ha fatto costruire qualcosa per la città: il Tempio Voltiano, che ha pressappoco lo stesso valore di spesa dell’Istituto “Pro Cultura Popolare”. Però questo Somaini non ha dato fondo al suo patrimonio come il Musa, appunto perché era molto più ricco, e allora la sua azienda era fiorente. Il figlio di Enrico Musa, Mario, una volta, commentando l’impresa paterna, mi ha detto: “Mi resti büff!”, insomma “Io resto al verde!” voleva dire.

Quindi la sera Lei frequentava i corsi di pittura e scultura organizzati all’Istituto “Pro Cultura Popolare” dai maestri Zambelli e Clerici, presso i quali andava anche a prendere lezioni private. La domenica mattina, invece, andava a frequentare i corsi di un’associazione di imbianchini e decoratori.

I maestri erano sempre Zambelli e Clerici. Insomma, per seguire questi due e imparare di più, frequentavo anche i corsi che venivano organizzati qua e là a Como.

Diceva di questa associazione di imbianchini e decoratori.

Allora il disegno si insegnava anche a chi voleva intraprendere il mestiere di imbianchino e decoratore. Adesso non si fanno più le decorazioni che si facevano una volta sui soffitti e sulle pareti delle stanze. Ancor oggi, se Lei visita certe case padronali qui a Como, rimane meravigliato dei lavori di decorazione che vi hanno fatto. E ce ne sono tante, più di quanto s’immagini. A Como c’è sempre stato un certo gusto per l’abitazione, soprattutto nelle persone che possono permettersi di spendere delle cifre alte.

Questo suo essersi accostato all’arte anche attraverso la decorazione ha influito nella sua decisione di dedicarsi all’arte astratta?

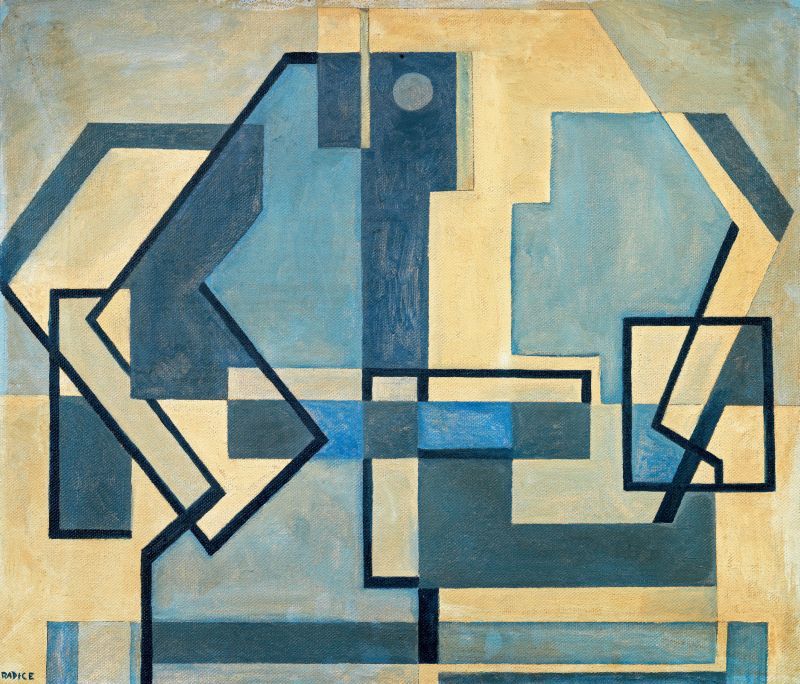

Non mi sono mai dedicato unicamente all’astrattismo e non ho mai abbandonato la pittura figurativa. Ho sempre pensato che la pittura è una sola. Il tema ha poca importanza.

Quindi l’arte decorativa non c’entra?

No, no. Non c’è nessuna relazione, neanche in minima parte, perché in quella scuola insegnavano a copiare dal vero e basta. E anche un imbianchino doveva imparare a copiare dal vero. Mentre un imbianchino copiava una gamba, un braccio, io copiavo un modello, un nudo, o una testa.

Davvero un bell’impegno! C’erano, dunque, queste scuole di disegno, pittura, scultura, a Como?

In tutte le città civili c’erano queste scuole. Si insegnavano le varie tecniche ma soprattutto la copia dal vero. Io ero un ritrattista, ho fatto anche paesaggi, ma ero più ritrattista. Ho imparato a disegnare come si insegnava una volta. Adesso non si insegna più. È per questo forse che Argan ha scritto che la pittura oggi è morta. Ma non è vero che sia morta, anche se è morto De Chirico che, secondo me, è il più grande pittore di questo secolo in tutta Europa. De Chirico è superiore anche a Picasso. Io preferisco De Chirico perché è più profondo. Però lo splendore di De Chirico è durato dodici, quindici anni al massimo, fino ai suoi quarantacinque, cinquanta anni, poi è decaduto un po’. È sempre stato a un alto livello, però non è stato più quello della cosiddetta pittura metafisica. Questa definizione – pittura metafisica -, l’aveva data Bontempelli, che è nato a Como, ed è abbastanza indovinata. I dipinti cosiddetti metafisici sono ancora di uno splendore straordinario. Era De Chirico un vero pittore appassionato, aveva un carattere molto diverso da quello di Carrà, che in Italia viene subito dopo di lui. In assoluto, dopo De Chirico viene Picasso, poi Matisse, poi Carrà e tanti altri come Sironi, Casorati. Erano quasi tutti miei amici. Ho imparato molto di più da queste persone che ho nominato che da Zambelli. Da quest’ultimo ho imparato la tecnica, cioè il mestiere; e ciò che riguarda il mondo spirituale dell’artista, l’ho imparato da De Chirico, da Casorati, da Carrà, da Sironi e soprattutto dal Bernasconi di Cantù..Bernasconi, lo vedevo sovente. Non che come pittore fosse migliore degli altri, forse è un po’ inferiore a Carrà, ma ha fatto anche lui dei bellissimi quadri che non sono conosciuti come meriterebbero. È un nome da rivalutare perché i suoi quadri migliori sono di prim’ordine, al livello di Casorati e Sironi. Solo che mentre Sironi, poniamo, ne ha fatti cinquanta e Carrà venti, lui ne ha fatti dieci.

Come mai?

È vissuto a lungo ma è vissuto lottando contro la miseria per tutta la vita. Aveva molti figli a cui provvedere. Aveva fatto tre anni all’Università di Pavia, alla facoltà di matematica. Non aveva una grande salute. Poi non se la sentì più di continuare. Suo padre lo aveva aiutato un po’. Poi lui è andato a vivere per un certo tempo a Parigi. L’unico figlio maschio gli era morto nella prima guerra. Lui viveva di traduzioni, traduceva parecchio dal francese.

Torniamo a Lei. La sua formazione è poco conosciuta. Quando era ragazzo, al di là di quei primi insegnanti Zambelli e Clerici e al di là, più tardi, di quei supermaestri come De Chirico, Carrà, Casorati, Sironi, quali influenze ha subito?

Le influenze furono tante, però nessuna preponderante. Direi che la più importante è stata quella di mio fratello. Come Le ho già detto, mio fratello era malato e passava quattro o cinque mesi all’anno nei sanatori e studiava. Anche lui aveva fatto l’istituto tecnico, poi si è messo a studiare latino, greco e filosofia. I suoi amici laureati in lettere gli dicevano: “Come fai a conoscere il latino e il greco?” Rispondeva: “Ho studiato”. E qualche amico gli suggeriva di leggere i testi fondamentali. L’aiuto di mio fratello è stato determinante per i suoi consigli preziosi, come pure determinanti sono state a lungo andare le risposte dei più importanti pittori italiani alle mie domande. Mio fratello ed io studiavamo sui libri il modo di fare una raccolta di fiori e piante campestri, e seguivamo alla lettera tutte le istruzioni con entusiasmo. Poi abbiamo fatto una bella collezione di farfalle che purtroppo è andata distrutta quando noi siamo partiti per la guerra e il nostro papà si è dimenticato di curarla. Mio fratello, ripeto, ha avuto un’influenza enorme sulla mia formazione. Lui aveva proprio lo spirito del naturalista. Poi era impegnato anche politicamente, era uno dei tre o quattro capi del socialismo italiano a Como, insieme con Virginio Bertinelli, che poi è diventato parlamentare, dopo la guerra. È morto anche Bertinelli, purtroppo; era un brav’uomo, ero molto amico anche di lui. Nella nostra famiglia non c’erano tradizioni socialiste. Mio fratello non era proprio un marxista, perchè criticava Marx con molto rigore. Certo, Marx in tante cose aveva ragione, perchè lo sfruttamento dell’operaio è vero che c’è stato, non era un’invenzione di Marx, ma adesso è quasi sparito, speriamo che sparisca del tutto. Ma lo sfruttamento vergognoso dei poveri c’è ancora, specialmente in tante zone d’Italia, nelle zone più povere.

E dal punto di vista artistico, chi o che cosa ha esercitato maggiore influenza su di Lei?

Dal punto di vista artistico, i musei. Quand’ero ragazzo, mio zio, un fratello della mia mamma, mi ospitava tutti gli anni a Milano per una decina di giorni, e un giorno si e uno no, e sovente tutti i giorni, io me ne andavo a Brera a vedere sempre gli stessi quadri. Andavo anche al Castello o al Poldi Pezzoli. Più frequentemente guardavo i quadri degli autori precedenti il Rinascimento e poi da Raffaello in avanti. Saltavo il Barocco perché mi stufava un po’, Io amo anche il Barocco, ma amo di più tutti i periodi precedenti. Però ci sono degli uomini di genio anche nel Barocco, come il Caravaggio che è un colosso; ma il suo colore è un po’ deficiente, non è bello come il colore del Trecento, del Quattrocento. Quando stavo da questo mio zio, che mi voleva tanto bene, andavo anche alle mostre di arte moderna. A Brera, come Le ho detto, ci andavo quasi tutti i giorni. Conosco a memoria tutti i quadri di Brera, ancora adesso. Di tutte le città che ho visitato, spesso appositamente, conosco tutti i musei. Musei e chiese. Le chiese erano sempre al buio e allora dovevo lottare con il sagrestano, con il prete. Per vedere un quadro andavo in piedi anche sull’altare!

La scacciavano dalla chiesa?

Eh, si! Quasi tutte le chiese sono buie. Prendevo una sedia, la mettevo sull’altare, ci salivo sopra levandomi prima le scarpe, naturalmente. Poi arrivava sempre qualcuno che avrebbe voluto denunciarmi alla forza pubblica; e non una volta sola, ma molte volte. Una volta sono rimasto chiuso in Santa Maria Novella, a Firenze, perché pensavano fossi andato via e invece ero ancora dentro. Sono rimasto li da mezzogiorno alle quattro e mezzo del pomeriggio, senza neanche poter mangiare qualcosa. Avevo trent’anni, forse meno. In questa chiesa un pittore stava ripassando degli affreschi di Giotto, intorno alle figure faceva un contorno scuro, nero. Io gli domando: “Cosa sta facendo?”, e lui: “Non lo vede? Sto restaurando”. “Ma perché fa quel contorno?” “Una volta c’era.” “Ma se non c’è più perché lo rifà?” “È andato via.” “Chi è che l’ha levato?” “È andato via per conto suo.” “Ma il nero non impallidisce mai! Come fa a dirlo? Insomma, cose da pazzi! Di quello che in Italia è successo in fatto di restauro è meglio non parlare! Quel pittore era su un palco, allora io ho scosso il palco con le mani, così, quello s’è impaurito, è sceso precipitosamente, la chiesa era vuota, lui non poteva chiamare nessuno, perciò se n’è andato, e non l’ho più rivisto. Uscito il pittore, il sagrestano ha chiuso le porte pensando che non ci fosse più nessuno ed io sono rimasto dentro. Dopo, sono salito io sul palco e ho visto che per fortuna quello lì usava una pittura a tempera, che con l’acqua si poteva lavare. Ho perfino scritto una lettera al Ministero dei Beni Culturali, ma non ne ho più saputo niente.

Che pensa del restauro in generale?

C’è una scuola a Roma e un’altra a Firenze. Quest’ultima è forse migliore. Io penso che non si debbano ricostruire le parti mancanti. Se si deve fare la ricostruzione, bisogna affidarla a un colosso dell’arte, cosa che non capita mai. Per esempio, se quel Giotto fosse stato ritoccato da De Chirico, magari ci sarebbero voluti tre anni invece di una settimana, ma alla fine il risultato sarebbe stato più plausibile. Certo, chissà quanto sarebbe venuto a costare! Piuttosto che affidare il restauro a degli inesperti, converrebbe lasciare le opere così come stanno.

Dopo aver interrotto gli studi universitari a causa della malattia del fratello, come ha risolto il problema dell’occupazione?

Mi ha aiutato un mio zio, Antonio Casartelli, che era ragioniere capo alla Prefettura di Como e mi ha trovato un posto, appunto, in Prefettura. Lavoravo mezza giornata e guadagnavo qualcosa, tanto per rimborsare il mio papà che mi manteneva. Poi un altro mio zio, che si chiamava Guido Vitali ed era il direttore generale del gruppo delle cartiere di Fabriano, mi ha suggerito di partecipare a un concorso come impiegato in una società elettrico-tranviaria di Camerino, nelle Marche. Ho concorso, ho vinto quel concorso, forse con la raccomandazione dello zio, e sono rimasto a Camerino quasi due anni. Da Camerino sono tornato a Como perché mio padre mi aveva avvertito che cercavano un impiegato per la società che gestiva i battelli del lago. Era una società privata, allora, e sono stato assunto subito lì.

L’esperienza di Camerino Le è servita?

Mi piacevano le Marche. Stando a Camerino parlavo quasi marchigiano, con l’accento di lì. La zona in cui abitavo mi piaceva molto. Poi c’è da dire che da Camerino a Fabriano c’è un’ora di autobus, quindi andavo tutte le settimane a Fabriano a passare una giornata in fabbrica con mio zio, per veder funzionare le macchine e per imparare qualcosa di nuovo. Fatto sta che, usando il sistema delle domande scritte su un taccuino, facevo un mucchio di domande a mio zio su cose che riguardavano la fabbricazione della carta. Mio zio era uno dei più noti tecnici italiani dell’epoca in materia di industria cartaria: aveva apportato delle modifiche importanti negli stabilimenti che aveva diretto, sia a Fabriano che a Pioraco, in provincia di Macerata: perché un gruppo di cartiere era a Fabriano e un altro a Pioraco. Pioraco è un paese che dista cinquecento metri circa da Camerino, come Brunate da Como, una mezz’ora di strada a piedi. A Pioraco c’erano tre cartierette artigianali: grazie a mio zio si sono ingrandite e messe insieme al punto da diventare un’unica grande cartiera con macchine modernissime. Così non pensavo più all’università e dipingevo. Posso dire che per almeno un paio d’ore al giorno ho sempre dipinto, anche con tutti quegli spostamenti. Questa era la cosa più importante, perché ci tenevo a trovare il modo di dipingere e di non fare altro. Stando vicino a mio zio, ho imparato molto dal punto di vista della tecnica cartaria. A quel tempo viveva ancora mio fratello, io ero tornato a Como, come Le ho detto, e lavoravo come impiegato presso la società lariana dei battelli.

Un giorno mio padre conobbe un cartaio di Lecco con il quale doveva avere dei rapporti di lavoro. Parlando con lui, il mio papà gli disse: “Non avrà bisogno nella sua cartiera di un tecnico bravo, che sia anche onesto etc.?” “Sì, forse mi servirebbe, perché sto modificando una delle mie tre cartiere.” E allora mi ha chiamato e io sono andato a lavorare in una cartiera vicino a Lecco, una cartiera interessante. Sono stato preso come tecnico, cioè facevo l’orario di una squadra di operai, dalle 6 alle 14, o dalle 14 alle 22, o dalle 22 alle 6 del mattino. Facevo uno dei tre turni e sono rimasto lì sette o otto mesi. Mentre ero impiegato in quella cartiera ho saputo che la Cartiera Vonwiller di Romagnano Sesia, in Piemonte, cercava dei tecnici specializzati. La Vonwiller era una delle maggiori cartiere d’Europa, era forse la più importante d’Italia, e fabbricava tutti i tipi di carta, anche quelli più fini. Ho concorso e sono stato assunto.

Quindi da Lecco è andato a Romagnano Sesia, in provincia di Novara.

Dove sono rimasto un anno e mezzo quasi, facendo quello stesso orario che Le ho detto: uno dei tre turni. Questo mi dava la possibilità di avere a disposizione un certo numero di ore consecutive per dedicarmi alla pittura. Dopo otto mesi, mi hanno messo fisso di giorno in un reparto che andava giorno e notte, ma io ne ero responsabile tutte le ventiquattr’ore. Il reparto era affidato a me: avevano capito che mi davo da fare, e così mi è andata bene. Durante la mia permanenza a Romagnano Sesia ho conosciuto mia moglie, che era insegnante di matematica nella scuola media di quel comune. Ho sempre continuato a dipingere anche a Romagnano Sesia: dipingevo più allora che adesso, molto di più.

Vorrei approfondire il discorso del suo matrimonio con la signora Rosetta.

Mia moglie si chiama Rosetta Martini. Allora era appena laureata e insegnava a Romagnano Sesia. L’anno prima aveva insegnato in Riviera ad Albenga, poi s’era resa libera una cattedra a Romagnano ed era venuta lì insieme con una amica, anche lei insegnante.

Vi siete conosciuti subito?

Romagnano è un paese piccolo, si fa in fretta a conoscersi. Abbiamo fatto amicizia e ci frequentavamo, andavamo al teatro insieme o facevamo la passeggiata fino alla stazione ferroviaria, che era la passeggiata del paese. Ci incontravamo quasi tutti i giorni, mangiavamo allo stesso ristorante e io per farmi ben volere da lei facevo delle mattane simpatiche.

Mattane?

Sì, per esempio mi mettevo a mangiare al ristorante con l’ombrello aperto: cose così, per ridere, eravamo giovani, si capisce, molto spensierati. Lei aveva ventiquattro anni, io venticinque, a quell’età si è svelti a far nascere le simpatie. Un giorno io le ho detto: “Guarda che a Cantù, vicino a Como, c’è un concorso per una cattedra di matematica in una scuola”. “Be’, potrei farlo” mi ha risposto lei. Ha fatto il concorso ed è riuscita la prima, e quindi ha avuto la cattedra. A Romagnano invece aveva solo il posto di supplente. Così abbiamo continuato a frequentarci. Un giorno ci siamo incontrati in treno, in una carrozza di terza classe, perché viaggiavamo sempre in terza sia io che lei. Ci siamo messi a chiacchierare e a un certo punto le ho detto queste precise parole: “Be’, io mi sono reso conto che non posso perderti, quindi non mi resta che sposarti!” Proprio così. Tiro fuori un calendario dalla tasca, glielo do in mano e dico: “Cerca il giorno che ti va bene: per me van bene tutti”. Lei è venuta letteralmente giù dalla luna, perché, pur provando molta simpatia per me, mai e poi mai pensava al matrimonio. Non aveva mai avuto la smania di sposarsi , forse anche per questo mi ci ero affezionato. Così pure non ha mai avuto la smania dei soldi, perché il mio papà era proprio al verde in quel periodo: se lei pensava ai soldi, io potevo star fresco. Insomma lei è rimasta un po’ interdetta, perché ci si gioca la vita sposandosi, non è uno scherzo. Allora mi ha risposto: “Guarda che io non sono sola al mondo, ho un papà e una mamma, dovrò pure consultarmi con loro, non ti pare?” Io ho trovato che era giusto e ho detto: “Verrò a farmi vedere dai tuoi”. Difatti sono andato a casa sua e mi sono fermato una giornata intera. Sono andato ancora altre volte finché lei non ha detto al suo papà: “Che te ne pare?” E il suo papà ha risposto, molto semplicemente: “Io capisco che tu sia innamorata di lui, perché è un ragazzo simpatico; però non è il partito migliore fra tutti quelli che ti sono capitati finora!” Lei si è sentita cadere le braccia, però il suo papà, da uomo intelligente, le ha anche detto: “È la tua vita, te la devi vivere tu; io non ti obbligherò mai a sposare un uomo che non ti piace”. E questa era una cosa ben detta. Lei ci ha pensato su e poi mi ha sposato.

Quando vi siete sposati?

Ci siamo sposati il 16 di gennaio del 1928 a Ivrea, perché era la sua città. La mattina del matrimonio, il suo papà è voluto andare fino in fondo nel suo compito, perciò l’ha chiamata in disparte e le ha detto: “Sei ancora in tempo, pensaci: puoi rifiutarti di sposarlo, nessuno si offenderà, perché in fondo ti giochi la vita. Pensaci ancora un po'”. E l’ha chiusa a chiave nel suo studio, l’ha lasciata lì un paio d’ore, poi è tornato indietro e le ha domandato: “Che cosa hai deciso?” “Che lo sposo” lei gli ha risposto. E così è stato.

Vuol parlare dei suoi suoceri?

Il papà di mia moglie insegnava fisica nei licei, ed era di famiglia molto buona. Mia suocera invece era figlia di una contessa Bonacossa, che possedeva molte terre, quasi tutte risaie: le ha poi ereditate quasi tutte il figlio maschio, mentre le quattro femmine, fra cui mia suocera, non hanno avuto niente. Una dote, sì, ce l’aveva, ma nient’altro. Insomma i miei suoceri vivevano bene, ma praticamente del solo stipendio da professore guadagnato dal capofamiglia. Hanno avuto tre figlie, le hanno allevate ed educate bene. Mia moglie, l’avevano fatta laureare in matematica. Il suo papà, quando le hanno dato la laurea, le ha detto: “Nella tua vita, se avrai bisogno, l’adopererai”, e difatti l’ha adoperata. Mia moglie ha insegnato per tanti anni. Ha dovuto interrompere durante il periodo in cui siamo stati in Argentina, come Le racconterò, ma ha poi ripreso al nostro ritorno in Italia e ha insegnato per altri quindici anni al liceo classico e all’istituto magistrale di Como, sempre matematica: sotto di lei sono passate diverse generazioni di alunni che ora sono medici, avvocati, ingegneri, architetti comaschi che ancor oggi la ricordano perché era un’insegnante dal polso fermo e dal carattere molto cordiale, e quando la incontrano le fanno festa. Lei ha dovuto lasciare l’insegnamento quando è nata la nostra secondogenita, Maria Barbara, in piena guerra, nel ’43. Questa bambina si rifiutava di mangiare, e per poterla curare meglio mia moglie ha dovuto dedicarsi a lei ventiquattr’ore su ventiquattro.

Mentre la primogenita.

La primogenita, Francesca, era nata a Zarate nel ’29, in Argentina, a cento chilometri da Buenos Aires. Ha compiuto un anno in piroscafo, mentre tornavamo in Italia. È arrivata qui, non parlava ancora, diceva solo qualche parola. “Come ti chiami?” le domandavano. E lei: “Nena”, che in spagnolo vuoi dire “Bambina”. E così le è rimasto il nome Nena. Ci sono quasi quindici anni di differenza fra le due figlie. Dopo la nascita della figlia Maria Barbara, mia moglie è dunque rimasta a casa, e ha lavorato dando lezioni private. Io davo lezioni private di disegno e di pittura, lei di matematica: ci siamo dati da fare in questo modo.

E subito dopo sposati dove siete andati ad abitare?

A Bergamo.

A Bergamo? Come mai?

Avevo progettato una piccola fabbrica di carta speciale, e per i capitali mi hanno aiutato parenti e amici. A Bergamo avevo trovato un posto adatto ai margini di una importante roggia di acqua pulita e la forza idraulica sufficiente per muovere gran parte del piccolo stabilimento. La fabbrica ha funzionato perfettamente per quattro mesi. Poi ho deciso di chiudere – come del resto era previsto – perché il consorzio italiano che produceva quel tipo di carta era pronto a trattare per comperare la mia cartiera.

Di che carta si trattava?

Era la carta che si usava allora per incartare il burro. Veniva impermeabilizzata in un bagno di acido solforico. Così impermeabilizzata, si chiamava pergamena vegetale. Adesso si usano altri sistemi, ma il risultato è lo stesso. Dunque ho accettato la proposta del consorzio e ho chiuso il mio stabilimento. Mentre mi trovavo a dover decidere che cosa fare per potermi dedicare unicamente alla pittura, mi è arrivata un’offerta di lavoro da parte della più grande cartiera del Sud-America: volevano impiantare anche lì una fabbrica di pergamena vegetale. Si trattava della Papelera Argentina. Allora l’Argentina esportava una quantità notevole di burro in tutto il mondo. Il burro argentino era uno dei migliori, perché era quello che aveva più percentuale di grasso in rapporto al peso. Prima compravano la carta da burro dall’Inghilterra o dall’Italia; a un certo punto hanno deciso di fabbricarsela da se, la pergamena vegetale. La cartiera sorgeva a Zarate: possedeva due enormi fabbriche, ognuna con mille, mille cinquecento operai.

E Lei ha accettato di recarsi in Argentina.

Ho chiesto una certa cifra, hanno accettato quello che ho chiesto, e così mi sono preparato a partire insieme con mia moglie, naturalmente.

Mario Radice a Zàrate (Argentina) nell’agosto del 1929.

In Argentina come ve la passavate?

Benissimo. Ci siamo fermati quasi venti mesi in tutto. Io ho fatto quello che dovevo fare, ho anche apportato delle piccole modifiche nel processo di fabbricazione della carta pergamena; modifiche che consentivano una riduzione delle spese di produzione. Lavorando ho guadagnato un bel mucchio di quattrini.

Al ritorno in Italia ha perciò potuto dedicarsi interamente alla tanto amata pittura.

In parte sì e in parte no. Le dico il perché. Io ero stato pagato in dollari; ma proprio quell’anno, nel ’29, c’è stato il crollo della Borsa di New York, e come Lei sa il dollaro è colato a picco. Insomma ho perso i due terzi di quanto avevo guadagnato. Coi pochi denari rimasti ho potuto comprare una casa in via Milano, qui a Como, che ho rivenduto alcuni anni fa. Quindi ho detto: “Adesso dipingo e basta!” Ho fatto circolare la voce fra gli amici, ho trovato uno studio in città in via Cinque Giornate, e mi sono dedicato esclusivamente alla pittura. Un paio di volte alla settimana, in ogni modo, come Le ho detto già, mia moglie ed io davamo delle lezioni private. Insomma, si vivacchiava.

E avete abitato sempre qui, nella casa paterna?

No. Dapprima abbiamo affittato un appartamento in via Giovio, e ci siamo stati per circa un anno; poi ci siamo trasferiti qui, dove siamo ancora adesso, col permesso di mio padre.

Tutto questo è successo negli anni in cui Lei era sulla trentina.

Fra i ventotto e i trentacinque anni.

Quindi un’età decisiva, fondamentale per il resto della sua vita.

Ho cercato di poter vivere senza pensare ad altro che alla pittura. A partire da allora ho avuto solo la pittura, non avevo più superiori a cui sottostare, tranne il Padre Eterno.

E lo studio lo ha sempre avuto qui, a Como?

No, anche a Milano. Nel ’35 mi sono trasferito, per circa tre anni, in una casa di via G. Pepe. Questa casa era stata progettata da Terragni e Lingeri, che avevano previsto un seminterrato adibito a studi per artisti. Gli studi erano molto luminosi e furono occupati uno da Lucio Fontana, uno da Aligi Sassu e uno da me.

Avevate dei buoni rapporti?

Avevo più amicizia con Fontana. Sassu, non lo vedevo spesso; lo vedevo, poniamo, una volta al mese perché ci si incontrava per le scale. I locali, come ho detto, erano al seminterrato: invece di andare in sù, andavamo in giù, dal piano terreno si scendeva una decina di gradini.

Quindi non avete avuto modo di scambiare qualche idea sull’arte, lei e Sassu

No. Quando ci incontravamo, ci salutavamo educatamente. Eravamo giovani, e ognuno pensava principalmente a lavorare. Io, in ogni modo, avevo e ho una grande stima di Sassu.

Dopo questo periodo, ha di nuovo avuto lo studio a Como?

Sì, in via Rovelli, al n. 3, dove ho lavorato per circa dieci anni. Infine, ho preferito adibire a studio un locale del mio appartamento per non perdere troppo tempo in andirivieni. D’altra parte, ormai le figlie vivevano altrove, sposate, e in casa c’era più spazio.

Vorrei approfondire il discorso dei suoi rapporti con le figlie, chiedendo di coinvolgere magari anche sua moglie, Rosetta.

Mia moglie ha fatto tutto quello che ha potuto per le figlie, intanto per dare il buon esempio e poi per ottenere da loro tutto quello che poteva. Non ci hanno mai dato dei grandi dispiaceri, quindi a qualche cosa la buona educazione è servita. Certo si vorrebbe sempre ottenere di più. Ancora adesso, però, bisogna dire che, qualsiasi cosa vogliano fare, vengono a consigliarsi con noi, come noi facciamo con loro d’altronde.

C’è un bel dialogo?

Sì, questo si. Siamo stati sempre molto uniti. Abbiamo tenuto sempre molto a questa unione. Difatti figlie, generi e nipoti, ma anche pronipoti adesso, continuano a venire da noi quasi tutte le domeniche e le altre feste, per trascorrere insieme la giornata. Siamo stati fortunati perché abbiamo avuto due figlie sane; non ci è mai venuto in mente che potessero non esserlo. Tra di loro vanno d’accordo, e anche questa è una bella cosa; e noi cerchiamo di dirglielo il più possibile, di rimanere così unite anche quando noi non ci saremo più, perché nella vita si può aver bisogno di tutti ma in particolare di una persona che ti vuole bene. Io non ho mai voluto insegnare niente a loro, perché è solo l’esempio che conta.

Quando è nata la maggiore delle figlie, la Nena, lei che cosa ha provato, nel suo nuovo stato di padre?

Ho avuto una gran paura perché mia moglie ed io eravamo soli, in Argentina, lontanissimi dall’Italia. Ci trovavamo a Zàrate, una cittadina che oggi avrà quaranta, cinquantamila abitanti e che è a nord di Buenos Aires, sul Paranà de Las Palmas, un fiume che è largo come il lago di Como, anzi di più, ed è lungo migliaia di chilometri. In questa zona, in mezzo alla prateria argentina che è grande quattordici volte l’Italia, c’è una piccola collina, con sù una città, Mendoza, dove allora – non so più oggi – si faceva il vino Barbera, il Bardolino, tutti vini piemontesi, ma non buoni come i nostri perché troppo forti, troppo alcolici e senza il profumo del vero Barbera, del vero Bardolino, del vero Barbaresco, del vero Barolo. A Mendoza sono quasi tutti piemontesi e parlano in dialetto piemontese. È una collina alta centocinquanta o duecento metri sul livello del mare, come il monte che c’è a Montevideo e dà il nome a quella città: più che un monte, una collinetta. Il resto è piatto, uniforme e piatto come un mare.

La famosa pampa argentina.

Precisamente; ed è un serbatoio di ricchezza naturale incalcolabile.

Ci sono grandi allevamenti di bestiame.

Non ci sono allevamenti. Gli argentini non allevano niente. I bovini vivono allo stato brado. Fra un terreno e l’altro il confine viene delimitato da pali di legno come quelli della corrente elettrica piantati a terra all’altezza di un metro, un metro e venti: le bestie non li attraversano mai perché dovrebbero far fatica, tanto c’è l’erba anche là dove non occorre scavalcare nessun ostacolo. Si vede sempre l’orizzonte come in mezzo al mare, in mezzo all’oceano. Il cielo si confonde con la terra.

Com’era l’Argentina allora?

Aveva una popolazione di dieci o dodici milioni di abitanti. Lì nessuno conta gli abitanti; adesso dicono che sono ventiquattro, venticinque milioni, ma non è vero perché non si possono fare censimenti: non tutti rispondono al censimento, pochi hanno fiducia nello Stato, solo la metà della popolazione.

Parlavamo della nascita della sua primogenita.

La Nena è nata alla mattina presto, in casa nostra. Io ero li in piedi e avevo messo una rivoltella sul mio letto, a portata di mano. La levatrice mi domandava spesso: “A cosa serve questa rivoltella?” Io, a buon conto, l’avevo messa li per impaurire proprio lei, la levatrice, perché degli amici mi avevano avvertito: “Guarda che quella li finge delle complicazioni per guadagnare di più!” Era bravissima come ostetrica, ma avida: lei aveva capito subito che cosa voleva dire quella rivoltella sul letto.

Ma una rivoltella messa li sul letto del parto mi pare una cosa eccessiva!

No, non era sul letto del parto; era sull’altro letto. Avevamo due letti perchè noi non abbiamo mai dormito in un letto matrimoniale, mai; ognuno ha il suo letto. Mia moglie ha sempre caldo e io sempre freddo, e quindi uno dei due non dorme stando insieme nello stesso letto. Per la verità abbiamo dormito insieme nello stesso letto solo una volta, precisamente quando siamo arrivati a Buenos Aires. Quella volta lì, stanchi come eravamo, sono venuti a prenderci al piroscafo. Era notte, erano le 11 o giù di li, e il presidente della società dove dovevo lavorare è venuto a prenderci e ci ha accompagnato in un bell’albergo di Buenos Aires, dove ci hanno dato naturalmente una camera matrimoniale con un letto alla francese, per di più, di quelli piccoli che sono di una piazza e mezzo. Insomma abbiamo passato la notte lei a scoprirsi e io a coprirmi. Alla mattina, mia moglie, furibonda, è andata giù al bureau dell’albergo e ha detto: “Per amor del Cielo, dateci piuttosto due camere, se non avete una camera con due letti!” “Ma non siete marito e moglie?” “Sì, ma questo che vuol dire? Una può anche desiderare di dormire: non di dormire da sola, ma di dormire e basta!” È stata quella l’unica volta che abbiamo dormito in un letto matrimoniale.

Quindi è una notte storica!

Storica anche perchè eravamo così stanchi, dopo venti o venticinque giorni di navigazione, quanti erano, che arrivati lì ci pareva ancora di sentire il pavimento che rullava.

Non avevate fatto un buon viaggio?

Per il viaggio avevamo scelto, per consiglio di amici pratici di crociere, un bastimento che faceva un maggior numero di fermate, così abbiamo potuto vedere dieci città, quasi una ogni due giorni. La sola traversata dell’Atlantico è durata cinque o sei giorni. Siamo passati da quella famosa terra di deportazione francese, La Cayenne, perché è sulla traiettoria della nave. Si va da Dakar a Rio, e si passa da La Cayenne. Poi siamo arrivati a Rio e dopo Rio abbiamo visitato San Paolo e Santos. Dopo ci siamo fermati a Buenos Aires. “È andato tutto regolare, tutto liscio” ho detto.

Dicevamo della nascita della Nena e delle sue emozioni di padre.

Ricordo tutto come un’esperienza molto buona, positiva, perché con la nascita è una vita nuova che si presenta alla faccia del mondo, e poi questa novità riguarda non solo la popolazione della Terra, ma tutto il resto dell’Universo, dell’Universo infinito.

E quando è nata la secondogenita, Maria Barbara, invece eravate già qui a Como?

È nata, sì, qui a Como, alla Villa Aurora, vicino a Monte Olimpino, sulla via Bellinzona. Ma io non ho assistito al parto, questa volta. Però ho provato le medesime emozioni della prima volta. È sempre come fosse la prima volta.

Nei rapporti con le figlie è stato sempre buono? O brusco, severo?

L’unica cosa che conta è il buon esempio, il resto sono tutte storie inutili.

Ma quando queste figlie erano piccole, Lei aiutava la madre a curarle, le cullava, ci giocava? Insomma dedicava qualcosa del suo tempo alle sue figliole?

Mia moglie dice sovente che se io ero di buon umore, lasciavo correre qualunque cosa; se ero di cattivo umore non andava bene niente.

Le impedivano di lavorare? Come conciliava la sua paternità con l’attività artistica?

Avevo lo studio fuori casa, lavoravo li.

Ricorda qualche particolare difficoltà che ha dovuto affrontare nella vita con le figlie?

Durante la guerra, la bambina più piccola ci ha fatto diventare matti per allevarla perché non voleva mangiare niente, a nessun costo. È stato necessario allevarla artificialmente. Ma il latte non si trovava facilmente, allora facevo il giro dei farmacisti di Como per avere il latte in polvere adatto alla bambina, e loro me lo davano. Spesso dovevo comperarlo alla borsa nera.

Le figlie, da parte loro, come vi hanno mutuato, per quel che Le risulta?

Siccome sono molto distanti l’una dall’altra per età, è come se avessimo avuto due figlie uniche: non potevano fare comunella tra loro come fanno i ragazzi coetanei. Sono state insieme in casa solo sei anni, poi la maggiore si è sposata e praticamente è stato come averne di nuovo una sola, finché anche la minore si è sposata ed è andata via. Ci hanno sempre rispettato, ci hanno sempre voluto bene.

E nei confronti del papà artista, che atteggiamento avevano?

Hanno sempre rispettato anche il mio lavoro. Però mi giudicano e mi dicono sempre quello che pensano. Con molta chiarezza. Evidentemente hanno l’abitudine a vedere i miei lavori. Sono cresciute in mezzo a queste cose.

Lei non si rimprovera niente nei confronti delle figlie?

No, no, non posso dir niente. Ognuno è pieno di difetti, non esiste la persona perfetta.

Ora vi vedete con le figlie nei giorni di festa. C’è qualche particolare ricorrenza che festeggiate con maggior solennità?

Le feste del compleanno e dell’onomastico, e poi Pasqua, Natale e i Re Magi. Soprattutto Natale. Pasqua è più importante di Natale; ma non so per quanti secoli si è ritenuta più importante l’Epifania, più dello stesso Natale: ed è giusto che sia così perché “epifania” vuoi dire “manifestazione”, vuoi dire che Gesù si manifesta ai Re Magi. I miei genitori festeggiavano l’Epifania in questo modo: i Re Magi portavano il regalo con una letterina, quando eravamo bambini naturalmente. Questa consuetudine non era un’invenzione dei miei genitori: tutta Como faceva così, si usava così qui a Como allora. Si festeggiavano i Re Magi quasi come il Natale. A quei tempi i bambini ricevevano regali, giocattoli, dolci, caramelle, eccetera, per questa festa, e quindi aspettavano i Re Magi con molta attenzione. E c’era la lettera dei Re Magi che li richiamava a ubbidire ai genitori, che li richiamava a studiare.

E Lei ha continuato questa tradizione con le sue figlie?

Sì, da quando hanno imparato a leggere io ho scritto loro queste lettere, ogni anno diverse.

Ancora adesso che sono fuori di casa?

Certamente.

E che cosa scrive ogni volta?

Sono una ventina di righe di carattere religioso.

Ne ha qualcuna conservata, qualcuna da leggere?

Ho la copia di quella che ho scritto per ultima. Adesso gliela faccio vedere. Ma non è niente di speciale.

Magari ci dà l’opportunità di lumeggiare ancor più la sua personalità.

Se ci tiene. Comunque, eccola. Gliela leggo io: “Carissima (qui segue il nome della figlia, perché le due lettere sono uguali sia per l’una che per l’altra). Gli usignoli, forse da che mondo è mondo, cantano meravigliosamente e i ‘motivi’ musicali del loro canto stupendo sono sempre i medesimi, circa quaranta o quarantacinque. I motivi musicali dell’uomo sono incalcolabili, oppure lo sono con il vocabolo ‘infiniti’. Siamo certi che un ‘primate’, ben educato e istruito e cresciuto in una famiglia civile, possa imparare a guidare bene un’automobile. Siamo altrettanto certi che un primate non potrà mai giocare a scacchi e, tanto meno, credere nella ‘vita eterna’ e credere in Dio. I pigmei dell’Africa centromeridionale, che vivono vestiti unicamente con una cintura di corteccia, sono in grado di imparare a giocare a scacchi e credere in Dio. Crediamo pure che possano imparare ciò che occorre sapere per vincere onestamente un concorso di insegnante universitario. In altre parole la distanza fra il primate e il pigmeo è ‘infinita’. La distanza fra l’uomo e Dio non è più infinita: dal giorno in cui Dio si è fatto uomo: millenovecentoottantacinque anni fa. Amen. Jesus ha detto di amare il prossimo come se stessi e di amare Lui più dei genitori, dei figli, dei fratelli e delle sorelle. Jesus è vero uomo e vero Dio: non può essere altro. Abbiamo trascritto soltanto alcune parole che si devono segnalare unicamente a persone preparate a riceverle: perché quelle parole travolgono le dighe del tempo. Amen. Dio ti protegga, ti proteggerà. Anche noi ti benediciamo. I RE MAGI Gaspare Melchiorre Baldassarre Epifania 1985 A.D.”

Torniamo al suo iter artistico. Lei, pur avendo preso in gioventù regolari lezioni anche dallo scultore Clerici, non ha coltivato la scultura quanto la pittura, la quale invece è stata preponderante.

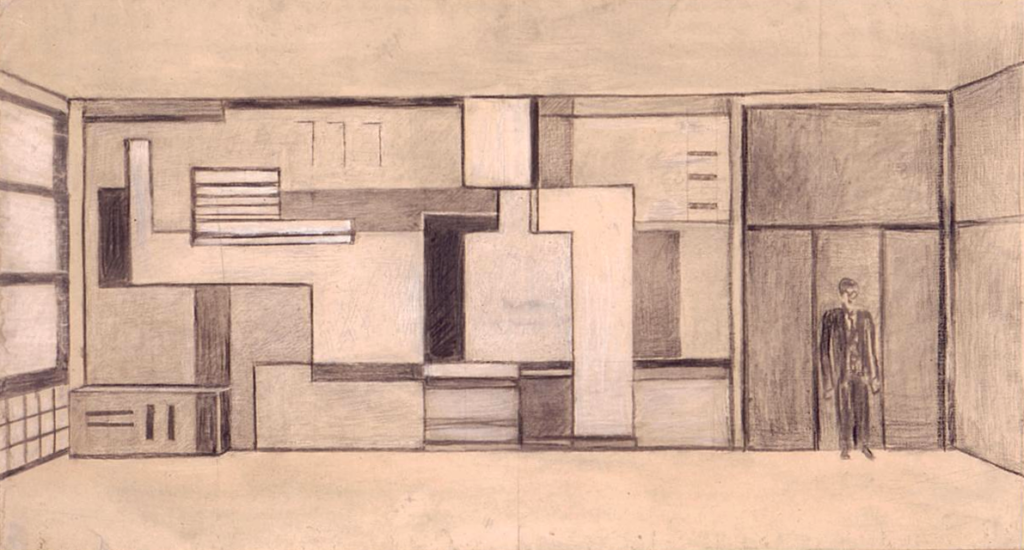

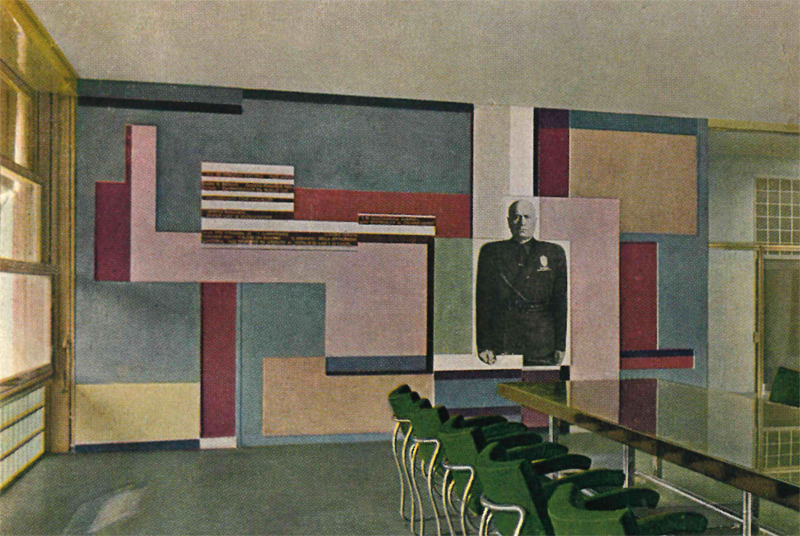

In tutta la mia vita ho fatto poche sculture. La pittura, è vero, è stata preponderante. Ma per fare scultura ci vogliono molti mezzi, e non sempre si hanno a disposizione. Due delle sculture che ho fatto erano i bassorilievi – uno lungo sette metri e alto tre e mezzo, l’altro tre e mezzo per tre e mezzo – collocati all’interno della Casa del Fascio – oggi Palazzo Terragni – a Como, e sono andati interamente distrutti. Le altre sculture sono rimaste tutte, e fanno parte di collezioni private (Lorenzelli di Bergamo, per esempio, o l’architetto Silvio Longhi di Como). Alcuni bassorilievi, li ho eseguiti in legno. Non ricordo il numero preciso di tutte le sculture che ho fatto.

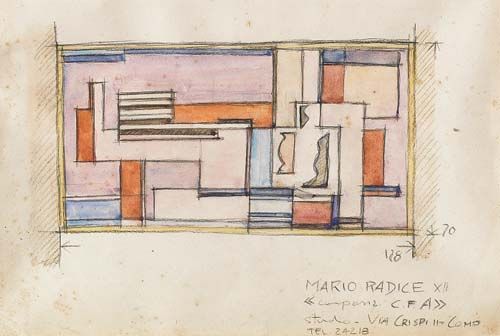

Vorrei rammentarle anche il progetto per la costruzione della Fontana di Camerlata, firmato da Lei e da Cesare Cattaneo.

La Fontana di Camerlata è una grande scultura astratta. Fin dall’inizio doveva sorgere al centro della grande piazza che c’è a Camerlata. L’opera, però, dapprima è stata costruita al centro del Parco Sempione di Milano, in occasione della VI Triennale di architettura e arti decorative.

Nel 1936.

E vi è rimasta fino all’ultimo anno della seconda guerra mondiale, quando venne distrutta da un bombardamento aereo. Chissà cosa pensarono che fosse, probabilmente una postazione antiaerea. Nel 1960 il progetto venne ripreso, a Como, su proposta del papà di Cesare Cattaneo, e la Fontana è stata nuovamente realizzata nel piazzale per il quale era stata originariamente ideata.

Come vi eravate divisi il lavoro di progettazione, Lei e Cattaneo?

Come vi eravate divisi il lavoro di progettazione, Lei e Cattaneo?

Non ce lo siamo diviso affatto. Eravamo giovani, lui aveva quattordici anni meno di me, ma era molto maturo; si disegnava e si lavorava spesso insieme. Lui discuteva i miei quadri, io discutevo i suoi progetti di case. È stato Cattaneo a propormi di progettare insieme la fontana. Per me era una cosa naturalissima collaborare con gli altri amici. Contemporaneamente, per esempio, lavoravo con Luigi Zuccoli alla progettazione di alcune tombe monumentali e di alcuni negozi, oppure davo una mano a Giuseppe Terragni quando lui doveva presentare il progetto di qualche edificio per qualche concorso, e i tempi erano stretti. Terragni poi magari all’ultimo momento cambiava qualche particolare e bisognava rifare tutti i disegni. Quando il podestà di Como – l’ingegner Attilio Terragni, che era il fratello di Giuseppe – commissionò a Cattaneo questa fontana per Camerlata, cominciammo a discuterne insieme. A un certo punto ognuno aveva idee proprie ma non tanto diverse, anzi molto vicine. Potrei farLe vedere centinaia di disegni sia miei che suoi. Cattaneo un giorno dice: “Facciamola insieme, perché vedo che al punto in cui siamo è quasi pronta, ed è di tutt’e due”. “Allora” gli rispondo “devi dirlo al podestà che c’entro anch’io”. Cattaneo è andato dal podestà, che ha accettato subito la proposta.

Con Cattaneo ha progettato qualcosa d’altro?

Delle chiese. Poi ancora delle fontane.

È stato realizzato qualche progetto in particolare?

No, perché Cattaneo è morto. Prima della Fontana di Camerlata abbiamo disegnato i progetti di almeno venti fontane, tre delle quali erano destinate alla Stazione Centrale di Como.

Quindi una fontana a Camerlata e tre a Como S. Giovanni?

Si, quelle della Stazione sarebbero state tre piccole fontane, piccole ma legate fra loro, collocate nel giardinetto che c’è in basso, prima della gradinata d’ingresso.

E non sono state realizzate perché Cattaneo nel frattempo è morto?

Sì. Cattaneo è morto qualche settimana dopo Terragni, pensi un po’ che disastro per me che lavoravo con l’uno e con l’altro. Sono rimasto solo al mondo in un certo senso.

Diceva che poi, nel ’60, la Fontana è stata ricostruita su proposta del padre di Cesare Cattaneo.

Sì, il padre di Cesare era un notaio molto conosciuto a Como. Un giorno l’ho incontrato e ci siamo messi a parlare anche di questa Fontana. “Bisognerebbe farla ricostruire,” ho detto io “bisognerebbe interessare il sindaco di Como. Io non posso farlo perché sono uno dei progettisti; ma Lei, che è il papà di Cesare, potrebbe essere ascoltato”. Fatto sta che dopo qualche tempo lui e il sindaco si sono incontrati, e il sindaco gli dice: “Se Lei partecipa alla spesa, io posso guardare il bilancio comunale”. E così è avvenuto. Il sindaco ha dato in mano una certa cifra al papà dì Cattaneo, che l’ha integrata di suo. Per costruire la Fontana di Camerlata si è rivolto alla stessa ditta che aveva fatto la prima a Milano, cioè la Montandon.

Il sodalizio con Cesare Cattaneo è breve ma intenso. Lei e Cattaneo a un certo punto, all’inizio degli anni Quaranta, avete cominciato a progettare anche delle chiese.

Prima abbiamo progettato una chiesa per cinquecento anime. Poi c’è un progetto rimasto a metà strada per una chiesa più grande, ed un terzo progetto, rimasto anch’esso incompiuto, per una cattedrale.

Avevate ricevuto qualche commissione, dovevate partecipare a qualche concorso?

Dovevamo scrivere un libro sull’arte sacra e allora, parlando continuamente di questo argomento, abbiamo cominciato a buttar giù queste proposte.

Il libro non è mai stato fatto?

No. Cattaneo è morto a trentun anni, improvvisamente: era malato di tubercolosi, che allora non si vinceva. Abbiamo lavorato insieme senza problemi. Il libro è rimasto incompleto e non è mai stato più pubblicato nemmeno in parte. Comunque quando Cattaneo è morto, nel ’43, il libro era già pronto per due terzi. Quando il mio amico è morto, è stato tale il colpo, per me, che non ne ho più voluto sapere. E dire che Cattaneo sembrava guarito completamente. Poi gli è capitato un lavoro importante – una casa da progettare, che poi non è stata costruita, tra l’altro – ma si è subito ammalato di nuovo, ed è morto. Si era strapazzato troppo: cercava un aiutante e non l’aveva trovato, e ha dovuto passare una decina di giorni lavorando a pieno ritmo, senza neppure poter andare a letto, a riposarsi. Andava a dormire alle quattro del mattino e alle nove era di nuovo in piedi. Un malato com’era stato lui.

Eravate molto legati?

Sì, molto. Eravamo giovani, nessuno era sospettoso o geloso dell’altro.

Lavoravate nello studio dell’architetto Terragni?

No, lavoravamo nel mio studio, qualche volta anche nel suo, però quasi sempre da me, qui a Como.

Vuole illustrare, in qualche modo, qualcuno dei progetti per chiese fatti con Cattaneo?

Posso parlare di un progetto completo e ancor oggi realizzabile perché è corredato dei calcoli eseguiti per noi da un famoso calcolista di quell’epoca, il Partenio di Milano. La chiesa è stata progettata completamente prima che Cattaneo morisse. Prima di tutto abbiamo proposto il prete rivolto al pubblico dei fedeli.

Parecchio in anticipo sui tempi. Oggi questa è una disposizione diffusa. Mi pare che l’altare rivolto verso i fedeli abbia subito una generalizzazione a partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II.

Sì, è così; ma non è una novità assoluta, e Le dirò perché. Un giorno ci trovavamo, Cattaneo ed io, a Castiglione Olona, nella chiesa in cui ci sono gli affreschi di Masolino da Panicale. E lì abbiamo assistito a una messa detta su un altare rivolto al pubblico. Ci siamo incuriositi e, appena finita la cerimonia, siamo andati in sagrestia a chiederne la ragione al prete. Ci disse che si trattava di un permesso dato direttamente dal papa in chissà quale secolo e che altre chiese in Italia avevano altari egualmente disposti. L’idea ci piacque e anzi la trovammo molto giusta.

Avete pensato ad altre innovazioni?

La cosa più importante non è quella del prete rivolto verso i fedeli. Più importante abbiamo ritenuto l’illuminazione, cioè la presenza di una luce diffusa in modo uguale, con mezzi che già allora era possibile adottare. Già negli anni Trenta era possibile impiantare in un locale grande, adatto, con poca spesa tra l’altro, un sistema di illuminazione che mantenesse la luce sempre omogenea e costante. E allora abbiamo progettato una chiesa con due luci: una per quando non c’era la messa, e un’altra per quando si celebravano particolari riti oltre alla messa. Allora non c’era l’altoparlante così diffuso come oggi, quindi pensavamo che il sacerdote potesse predicare da un pulpito al centro della chiesa stessa, mentre adesso da qualunque punto egli parli, si sente perfettamente con gli altoparlanti. In ogni modo abbiamo pensato agli altoparlanti anche noi, per la migliore diffusione dei suoni. Poi un’altra cosa importantissima: è sbagliato tenere i fedeli lontani dall’altare. Questa scoperta non è merito nostro, è merito di un prete nostro amico – che era il direttore del quotidiano cattolico di Como L’Ordine – oggi scomparso: si chiamava Giuseppe Brusadelli. E questo prete ci diceva: “Quando dico messa chiedo a tutti i fedeli che vengano il più vicino possibile a me, in modo che io non sia obbligato a gridare oppure a parlare con un altoparlante quando posso parlare benissimo a una quarantina di persone senza bisogno di niente, purché stiano vicino all’altare”. E perché le chiese sono state costruite con l’altare lontano dal pubblico? Come mai è nata questa distanza tra i fedeli e il sacerdote? Ecco il punto gravissimo da considerare, perchè questa distanza c’è ancora in

quasi tutte le chiese del mondo. Il motivo più importante è questo: il sacerdote, mettendosi lontano dai fedeli, doveva per forza sprigionare una certa autorità dalla sua persona, capisce? Doveva dimostrare una maggiore autorità anche dal punto di vista spaziale. Ecco perchè abbiamo pensato di mettere in mezzo e il più vicino possibile ai fedeli il sacerdote che dice messa e predica. Per ottenere i migliori effetti sia dal punto di vista dell’illuminazione sia dal punto di vista della disposizione dell’altare e dei fedeli, abbiamo pensato a una pianta simile a un settore di cerchio: per noi era la più funzionale sia per l’udito che per la vista.

L’accenno poc’anzi fatto alla partenza per il servizio militare, mi spinge a chiederLe qualche particolare su quella sua esperienza.

Io ero in ritardo di quasi due anni. Sono stato fatto rivedibile quando sono stati chiamati quelli del ’98; dopo sette mesi sono stati chiamati quelli del ’99; e dopo nove mesi ancora quelli del 1900. Sono andato sotto le armi a Torino nell’ottobre del 1917. Nel ’17 sono stato un mese e mezzo in un reggimento di artiglieria. Eravamo in tempo di guerra e bisognava denunciare i propri titoli di studio, e così diventai ufficiale. Mi hanno mandato all’Accademia di Torino per un corso acceleratissimo: quattro, cinque mesi di disciplina esagerata. Ne ho viste delle belle. Se uno cambiava, per esempio, posizione, o rispondeva senza alzarsi in piedi immediatamente, veniva punito. Io ero quasi sempre consegnato. Arrivavo sempre tra gli ultimi. Ero consegnato in permanenza.

Finito il corso?

Sono diventato sottotenente di artiglieria.

E fu mandato al fronte?

No, quando finì il corso era già finita la guerra. Sono stato mandato prima a Bergamo, il mio reggimento era il 3° artiglieria da montagna, artiglieria alpina. Dopo qualche settimana a Bergamo, mi hanno mandato a Lubiana e poi a Vienna: facevo parte della missione militare italiana a Vienna.

Era una rappresentanza dell’esercito dei paesi vincitori. Noi rappresentavamo l’Italia, naturalmente. Eravamo tutti ufficiali giovani o giovanissimi come me. Io avevo vent’anni. Mangiavamo alla mensa del più importante albergo di Vienna, nello stesso albergo abitavamo una ventina, forse una trentina di persone. Il colonnello era il principe Borghese. La disciplina era ferrea. Si trattava di rappresentare degnamente l’Italia.

Conosceva la lingua tedesca?